まずは骨の名前を覚えよう!

- Kento Nakajima

- 2024年8月28日

- 読了時間: 3分

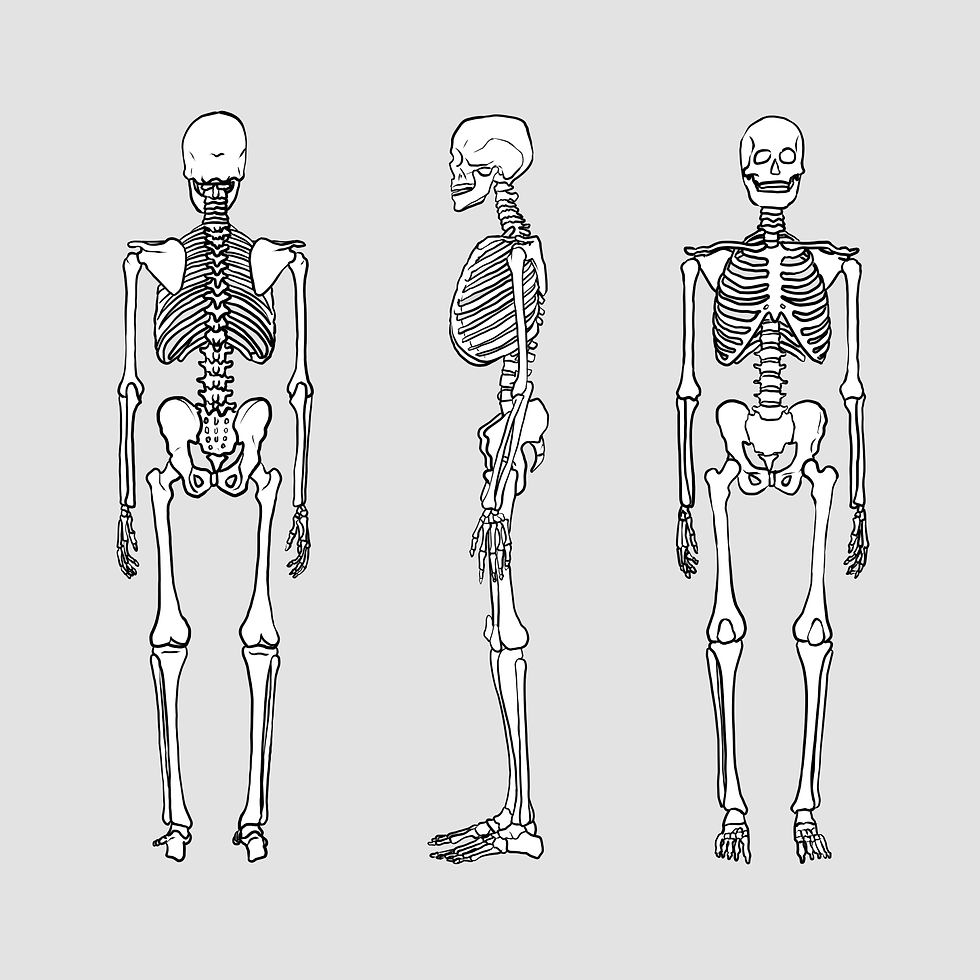

体の運動を学ぶ上で、まず初めにやることは、骨について知ることです。

体を動かすのは、「骨と骨をつなぐ筋肉」です。

なので、筋肉が骨のどの部分とどの部分をつないでいるのかを知っていることが、とても大事になります。

人間は死んでも、骨は残ります。

まずは、体の中にどんな骨があるのか見ていきましょう。

「頭蓋骨」

一般的には、頭蓋骨は「ずがいこつ」ですが、解剖学では、「とうがいこつ」と読みます。

こんな感じで、解剖学では独特の読み方をすることで、専門的に定義された表現を使うということをわかりやすく示しています。

誰かが「とうがいこつ」と言ったときは、解剖学の言葉で話しますよーというそのつもりで聞いて下さいねという合図になっています。

蓋という字は、解剖学ではよく使われるので、今のうちにしっかり覚えてしまいましょう。

草かんむりに去る皿です。

「サ」+「去」+「皿」

「背骨」

背骨は、解剖学では、脊柱「せきちゅう」といいます。

背骨は、だいたい27個の骨でできています。

椎骨という骨がダルマ落としのように積み上がっているのが特徴です。

頚椎7個 胸椎12個 腰椎5個 仙骨1個

尾骨1〜3個

背骨には、トンネルがあります。

トンネルの名前は、脊柱管といい、中には、脊髄が通っています。

脊髄とは、脳から全身に指令を出したり、全身から脳へ感覚などの情報を伝えるための神経です。

それに加え、背骨は運動器でもあります。

「胸郭」

胸郭は、「きょうかく」と読みます。

本当に解剖学の言葉は、独特ですね。

胸郭のかくは、遊郭のかくです。

「胸郭」=

「肋骨(12対)」+「胸骨」+「胸骨柄」+「胸椎1〜12番」

胸の中央には、ネクタイを彷彿とさせる骨があります。

胸骨柄と胸骨です。

ネクタイをした時に、結び目に当たる部分に胸骨柄で、「きょうこつへい」と読みます。

ネクタイの垂れ下がっている部分に当たるのが、胸骨です。

「骨盤」

骨盤(こつばん)は、今では一般的な言葉になってきました。

骨盤は、仙骨と尾骨、それに一対の寛骨から構成されています。

「骨盤=仙骨+尾骨+寛骨(1対)」

寛骨は、「腸骨」と「座骨」と「恥骨」が癒合してできています。

俗に言う「腰骨」は腸骨に当たります。

座る時に座面に当たるお尻の骨は、座骨です。解剖学の場合は、坐骨ではなく、座骨の字が使われます。

恥骨は、下腹部の下端にある骨で、解剖学でも「恥骨」です。

赤ちゃんは、骨盤をくぐり抜けて生まれてきます。そのため、骨盤は男女で形状に大きく差のある骨です。

軸骨格

頭蓋骨、背骨、胸郭、骨盤を合わせて「軸骨格」といいます。

上肢

上肢には、鎖骨・肩甲骨・上腕骨・尺骨・橈骨・手根骨・中手骨・基節骨・中節骨・末節骨があります。

鎖骨と肩甲骨を合わせて、肩甲帯といいます。

上腕には、上腕骨という骨が一本ありますが、前腕には、尺骨と橈骨という2本の骨があります。

手羽先を食べると二本の骨が、出てきますが、これは鳥の尺骨と橈骨です。

進化の過程で、骨格も変化しますが、元をたどれば祖先は同じ。人間と動物の骨格は意外と似ているのです。

下肢

下肢には、大腿骨・脛骨・腓骨・足根骨・中足骨・基節骨・中節骨・末節骨があります。

大腿部には、1本の大腿骨があり、下腿部には、脛骨と腓骨の2本の骨があります。そして、足根骨というブロック状の骨が7個あり、中足骨を経て、趾骨につながります。

腕の作りとよく似ていますが、それもそのはず、人間の手は元は前足だったのですから、それも当然と言えるでしょう。

大まかに全身の骨について見てきました。次からは、より細かく骨の形を見ていきます。